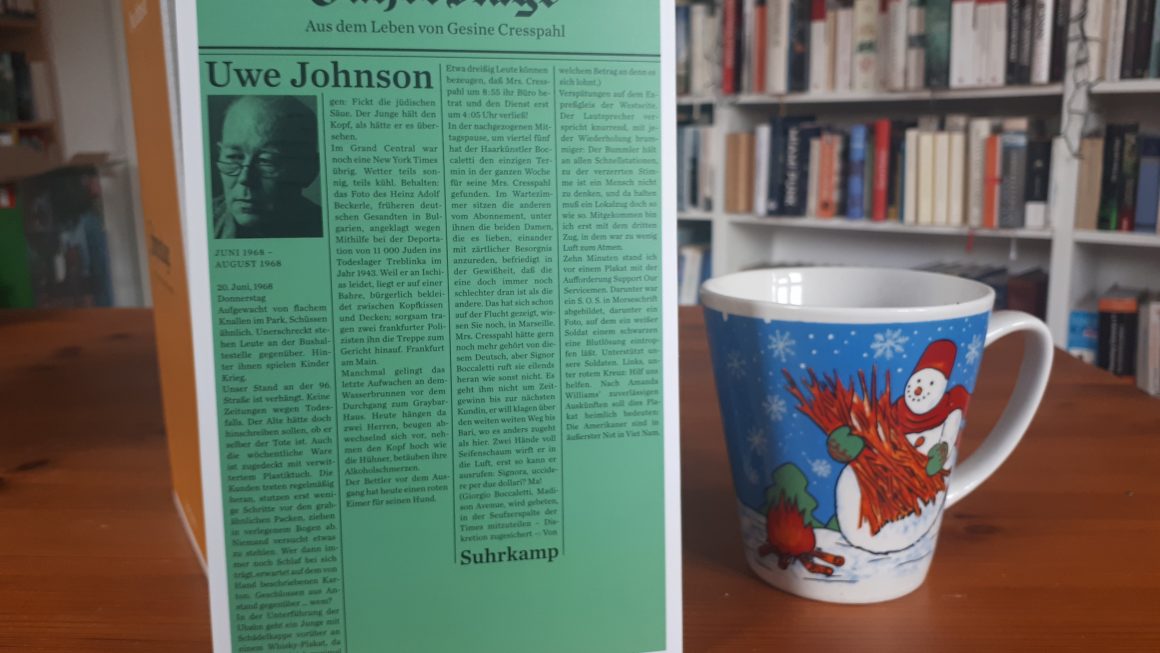

„Jahrestage“ ist ein vierbändiger Roman von Uwe Johnson.

Das Buch erzählt die Geschichte der Familien Cresspahl und Papenbrock aus Sicht von Gesine Cresspahl, der Protagonistin des Buchs. Sie erzählt die Geschichte ihrer Tochter Marie. (Wobei es viele Stellen gibt in denen nicht klar ist, wer Erzähler ist und wem erzählt wird). Gleichzeitig wird neben dem historischen Zeitraum ein Jahr zwischen 21. August 1967 und dem 20. August 1968 erzählt. Hauptaugenmerk liegt dabei auf dem Alltag in New York und der Berichterstattung in der „New York Times“.

Die beiden parallellaufenden Geschichten schreiten in den meisten Fällen zeitlich weiter voran. Zeitsprünge sind häufig und plötzlich. In der historischen Erzählung sind zunächst die Großeltern und Eltern Gesines bedeutsam. Gesines Mutter Liesbeth Papenbrock entstammt einer reichen Gutsbesitzer- uns späteren Kornhändlerfamilie. Sie trifft bei einem Ausflug 1931 auf Heinrich Cresspahl, der schnell in sie verliebt ist. Er ist eigentlich Tischler in Richmond in Großbritannien. Nach der Hochzeit im Herbst desselben Jahrs folgt auch Lisbeth nach England, ist dort aber unzufrieden und kann sich nicht in die Kultur eingewöhnen. Ihr ist es wichtig, als sie schwanger ist, dass Ihr Kind in dem nun nationalsozialistischen Deutschland geboren wird. Heinrich missfällt das, folgt ihr aber später nach. Im Herbst 1933 wird Gesine geboren und bekommt von Ihrem Großvater Alfred Papenbrock Gut und Werkstatt überschrieben. Heinrich baut im mecklenburgischen Jerichow eine Tischlerei auf. Lisbeth vertieft sich immer mehr in ihren christlichen Glauben. An Weihnachten 1936 hat Lisbeth eine Fehlgeburt. Ein Schlüsselerlebnis ist der beinahe Tod Gesines 1937, als sie fast in einem Wasserfass ertrinkt. Ihre Mutter ist in der Situation passiv und es ist nicht ganz klar, ob es ihr nicht lieber gewesen wäre, dass Gesine ertrinkt. Heinrich beginnt auf dem Flugplatz von Jerichow die Arbeit als Schreiner.

Im Dorf gibt es Fragen darüber wie Cresspahls bei Geld bleiben. In dieser Zeit hat Lisbeth mehrere Selbstmordversuche. Heinrich hat, obwohl kein offizielles Mitglied mehr, Kontakt zu SPD Menschen im Untergrund und nach Dänemark. Während des Pogroms vom 9. November 1938 ist Heinrich mit Gesine auf einer Reise nach Malchow. Lisbeth ist in Jerichow und der nahen Stadt Gneez. Sie erlebt den Angriff auf die Synagoge und den Ladenbesitzer Oskar Tannebaums, bei dem dessen Tochter ermordet wird. Dafür ohrfeigt Sie den anwesenden Bürgermeister Friedrich Jansen. In der Nacht zum 10. November brennt es in der Cresspahlschen Werkstatt und Lisbeth stirbt dabei. Lisbeth wollte, dass die Brandstiftung wie ein Angriff aussah.

Mit Beginn des zweiten Weltkriegs ist Heinrich Informant für den britischen Geheimdienst (Es wird nie zu hundert Prozent bestätigt). In dieser Zeit sollen unterschiedliche Haushaltshilfen auf Gesine aufpassen, was letztlich nicht funktioniert und Heinrich übernimmt diese Aufgabe selbst. Damit Gesine in der Schule nicht auffällt, bekommt sie Naziliteratur. Ab 1943 ist Gesine auf einer anderen weiterführenden Schule. Nach Kriegsende wird Heinrich Bürgermeister von Jerichow durch die britische Militärregierung und im Haus der Familie Cresspahl werden Flüchtlinge aus Preußen und Pommern untergebracht. Gesine hat sich in den etwas älteren Jakob verliebt, den sie beim Schwarzhandel beobachtet. Heinrich bleibt auch nach der Übernahme Mecklenburgs durch die UdSSR Bürgermeister von Jerichow. Gesine versteht nicht, warum sie nicht in den Westen geflohen sind. Stadtkommandant wird K. A. Pontij, mit dem Heinrich zusammenarbeiten muss. Heinrichs Hauptaufgabe ist die Versorgung der Stadt, insbesondere mit Lebensmitteln. Dazu beteiligt er sich am Schwarzhandel, Geschäften mit Pontij und kreativer Buchführung. Letztlich wird er dafür im Oktober 1945 verhaftet und kommt erst 1948 aus der Haft zurück. Gesine erkrankt an Typhus und wird von Frau Abs gepflegt. Ab Oktober kann Gesine wieder zur Schule, da auch die Schulen wieder geöffnet sind. Mit der Verhaftung ihres Vaters ist sie jetzt in der Obhut von Frau Abs. Auch im Sommer 1946 ist Gesine in Jakob verliebt und sie steigert sich stärker in eine Eifersucht auf Jakobs Freundin, die Sie beobachten kann, da alle auf Johnny Schlegels Hof bei der Ernte in den Sommerferien helfen müssen. Sie wird für die Arbeit mit Getreide entlohnt, das sie selbst für den Schwarzmarkt einsetzt, wobei sie dabei recht erfolgreich ist. Jakob hat dennoch Bedenken. Ab 1948 besucht Gesine die Fritz-Reuter-Oberschule in Gneez, die Dreh- und Angelpunkt für Ihr Leben bis in die frühen 1950er wird.

Jahrestage ist ein massives Buch, das sich in vielen Literaturkanons wiederfindet. Ist es dort berechtigt? Das ist nicht leicht zu beantworten. Die Idee des Buches ist noch immer großartig. Es ist auch prinzipiell überzeugend, dass dieser Roman in seinem eigenen mecklenburgischen Literaturkosmos eingewoben ist. Gleichzeitig hat der Roman dramaturgische, sprachliche und inhaltliche Defizite. Johnson kann in seinen besten Momenten komplex, aber dennoch anschaulich erzählen und das Interesse an seinen Figuren wecken. Zu großen Teilen wünschte ich mir aber, dass es eine bessere Lektorierung des Werks gegeben hätte. Zu häufig liegen Situationen vor, bei denen nicht ersichtlich ist, aus wessen Perspektive erzählt wird bzw. wem erzählt wird. Es gibt innerhalb weniger Zeilen Wechsel bei der Erzählperspektive Gesines aus der auktorialen Perspektive in eine egoperspektive. Ähnlich sprunghaft ist der Wechsel zwischen Jerichow und New York. Es gibt kein Gespür für eine Dramaturgie. Im letzten Band ist der Tod eines Charakters bedeutsam, doch gleichzeitig wird dieser nicht als Beginn oder Höhepunkt einer Teilhandlung genutzt und lässt den Tod des bedeutsamen Charakters unwichtig erscheinen.

Es gibt Stellen im Roman, da fragte ich mich am Ende, was mir da erzählt wurde, da es dann doch letztlich weniger war als eine episodenhafte Beschreibung aus New York. Grandios ist die Idee der Einbindung der Tageszeitung „The New York Times“. Das ist das herausragende Element dieses Romans. Das Jahr 1967/ 1968 wird durch die New York Times erzählt und ist manchmal das spannendste am Buch. Die Zeitungsberichte geben eine dringend benötigte Struktur.

Ein wichtiger Aspekt des Buchs ist der Prager Frühling. Gesine soll für die Arbeit in der Bank nach Prag und gleichzeitig wird der neue sozialistische Aufbruch in der Tschechoslowakei fast schon minutiös betrachtet von Gesine.

Leider ist Marie ein völlig unglaubwürdiger Charakter. Sie ist viel zu jung für ihr Verhalten. Es muss die Frage gestellt werden, ob Johnson überhaupt je ein zehnjähriges Kind kannte. Marie ist in Ihrem Ausdruck, Interessen, Fragen und Weltbeobachtungen eigentlich zehn Jahre älter. Am offensichtlichsten ist dies an ihrem Referat über den kurz zuvor ermordeten Robert Kennedy. Darüber hinaus ergibt sich ein massives Problem mit Marie, ihrem Rassismus und Antisemitismus. Dieser ist immer wieder im Buch zu finden und viel zu oft ist das N-Wort im Gebrauch. Marie urteilt über Schwarze Menschen und entmenschlicht sie. Das könnte eine Kritik am Umgang der weißen Gesellschaft mit der Schwarzen Bevölkerung sein, ist es aber nicht, da keine Erzählstimme Marie auch nur zurechtweist. Ähnliches ist es im Umgang mit Holocaustüberlebenden und einer Kritik an deren Ausgleichzahlungen aus der Bundesrepublik. Oder eben in der Beschreibung des jüdischen Lebens in New York. Das macht dieses Buch fragwürdig hinsichtlich seiner Lobpreisungen. Hatte man diese Aspekte Übersehen? Ähnlich bezeichnend ist der immer wieder der, von Marie geäußerte Vorwurf an Heinrich, dass dieser ja mit seiner Arbeit für den britischen Geheimdienst sein Vaterland verraten hätte. Ich frage mich wirklich, wie sehr ist das die Meinung von Johnson.

Was bleibt von der Lobpreisung übrig?

So gut die Idee ist, so sehr verhindern die unter anderem genannten Punkte, dass Jahrestage zu einem genialen Buch wird. Es war eine interessante Erfahrung dieses Buch zu lesen, es ist aber eine Erfahrung die, und das signalisiert die Kanonisierung eben nicht, keiner unbedingten Wiederholung bedarf. Es wäre besser, wenn Johnson Jahrestage nochmals überarbeiten könnte. Manches wirkt wie ein unfertiges Buch und die rassistischen und antisemitischen Aspekte verbessern das Buch leider nicht. Ach, wäre Jahrestage nur eine Chronik der New York Times!

Der Aufbau der DDR, der beschrieben wird, ist an sich lohnenswert, auch eine Einbindung in den selbstgeschaffenen Kosmos empfinde ich als erstrebenswert. Doch sind viele Stellen nur schwer verständlich, ohne das Vorwissen aus anderen Büchern Johnsons. Das ist schlecht durchdacht.

Im vergleich zur Lobpreisung in unterschiedlichen Werken über literarische Werke ist Jahrestage von Uwe Johnson leider unterwältigend. Wer möchte, soll dem Buch bitte eine Chance geben, einem Platz in meinem Literaturkanon wird es aber nicht finden.

[Keine bezahlte Werbung. Buch aus Besitz]

Uwe Johnson: Jahrestage. Suhrkamp Verlag 2013, 1703 Seiten.